Der Dokumentarfilm To Kill a War Machine begleitet Palestine Action bei direkten Aktionen gegen den britischen Rüstungssektor. Er zeigt spektakuläre Sabotageaktionen, ihre Erfolge und die folgende staatliche Repression – und regt dazu an, über Wirkung, Strategie und Grenzen von „direct action“ nachzudenken. – Eine Filmkritik von Alexandra Baer.

Produktionsstätten werden kaputt gehämmert, Firmencomputer aus dem Fenster geworfen und Konzerndächer zerlegt – der Dokumentarfilm To Kill a War Machine begleitete über mehrere Jahre die Aktivist:innen der Gruppe Palestine Action in Großbritannien und dokumentiert ihre direkten Aktionen gegen den britischen Rüstungssektor. Mit Bodycam-Aufnahmen, Handyvideos und Interviews zeigt die Dokumentation die nächtlichen Besetzungen, Dachaktionen und gezielten Beschädigungen von Firmeneigentum. Warum?

Um auf die Verbindung zwischen der britischen Rüstungsindustrie und der Zerstörung Gazas aufmerksam zu machen und Unternehmen wie Elbit Systems und andere Konzerne, die für Israels Kriegsmaschinerie produzieren, mit ihrer Verantwortung für den Genozid in Gaza zu konfrontieren. Dafür verbindet der Film To Kill a War Machine die Sabotageaktionen der Aktivist:innen mit Werbematerialien der Rüstungsunternehmen und beleuchtet so die politische und wirtschaftliche Dimension des Konflikts. Darüber hinaus will Palestine Action so die Herstellung und den Verkauf von Waffen ganz aktiv stören.

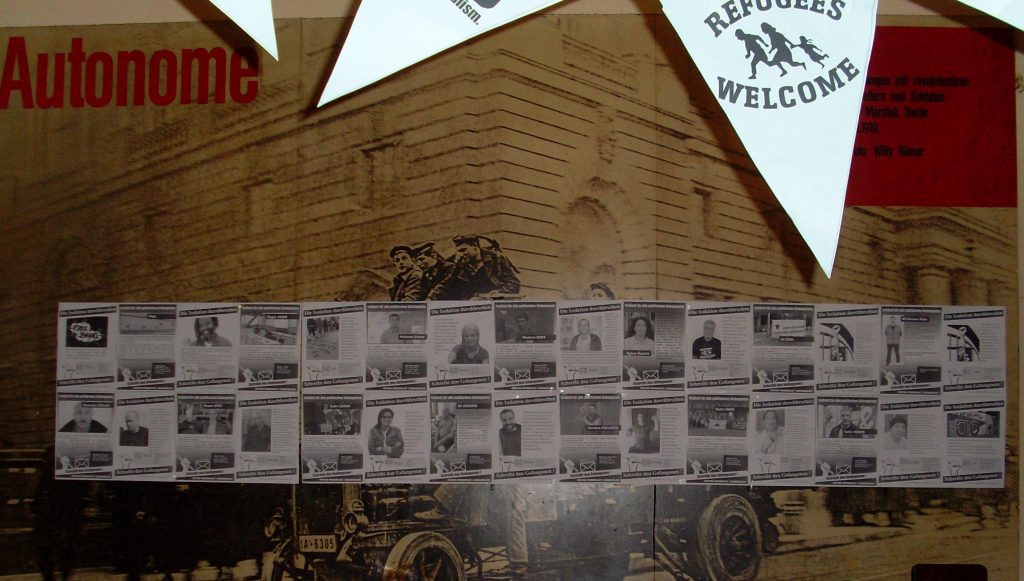

Seit 2020 agiert Palestine Action unabhängig von politischen Appellen oder institutionellen Kanälen. Die Gruppe setzt auf direkten zivilen Ungehorsam gegen Produktionsstätten von Waffenherstellern, deren Produkte in israelischen Militäroperationen in Gaza eingesetzt werden. Mit Erfolg: Der Gruppe ist es gelungen, Produktionsstätten von Elbit dauerhaft zu schließen und auf die Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit dessen Zulieferern hinzuwirken.

Staatliche Repression und die Folgen für die Veröffentlichung

Die Veröffentlichung des Films fiel in eine Zeit zunehmender staatlicher Repression. Im Juli 2025 stufte das britische Parlament Palestine Action als terroristische Organisation ein und verbot ihre Aktivitäten. Hintergrund war eine Aktion auf einem Stützpunkt der Royal Air Force, bei der Aktivist:innen Flugzeugtriebwerke rot besprühten – ein symbolischer Hinweis auf das Blut der Opfer in Gaza.

Das Verbot wurde ohne gerichtliche Überprüfung beschlossen – in einem Abstimmungspaket zusammen mit zwei faschistischen Gruppen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International UK kritisierten

die Entscheidung als „beunruhigende rechtliche Überschreitung“ und als gefährlichen Eingriff in die Meinungsfreiheit. In der Folge kam es zu Massenverhaftungen von über 170 Personen, darunter Demonstrierende, die sich öffentlich solidarisierten.

Vor diesem Hintergrund entschied sich das Filmemacher-Team Rainbow Collective, den Film vorerst offline zu nehmen – nicht aus Rücksicht auf staatliche Auflagen, sondern um die Sicherheit derjenigen zu gewährleisten, die ihn zeigen wollten.

Direkte Aktionen: Wirkung, Strategie und Grenzen

To Kill a War Machine zeigt den Widerstand einer kleinen Gruppe gegen mächtige Institutionen auf eindrucksvolle Weise: Die Aktivist:innen handeln konsequent, nehmen harte Repressionen bis hin zum Gefängnis in Kauf und erzielen klare, sichtbare Erfolge. Ihre Aktionen wirken spektakulär und vermitteln Mut, inspirieren das Publikum und zeigen, dass entschlossenes Handeln tatsächlich Wirkung entfalten kann. Auch die Realität bestätigt, dass die Einstufung als terroristische Organisation die Solidarität der Bevölkerung nicht zwingend verhindert.

Gleichzeitig wirft der Film zentrale Fragen auf: Wie lässt sich aus kurzfristigen Erfolgen eine nachhaltige Bewegung entwickeln – insbesondere, wenn viele Aktivst:innen nach und nach in Gefängnissen verschwinden oder hunderttausende Euro an Schadensersatz an Unternehmen abstottern müssen. Wie kann man also auch diejenigen Teile der Bevölkerung, die beispielsweise wegen ihrer Kinder nicht bereit sind, so harte Repressionen auf sich zu nehmen, in die Aktionen gegen die Kriegsmaschinerie einbeziehen?

Und wie lassen sich in der Zukunft militante oder konfrontative Aktionen als Arbeiter:innenklasse durchführen – beispielsweise durch Einbeziehung und Mitwirkung der Arbeiter:innen in den Betrieben und der Öffentlichkeit, wie wir es gerade bei den Generalstreiks in Italien sehen?

Der Film bietet eine anschauliche Darstellung direkter Aktionen und ihrer Wirkung und ist für alle, die gesellschaftlichen Wandel anstreben, besonders interessant. Er beleuchtet jedoch nicht die tieferen Ursachen von Krieg und (Neo-)Kolonialismus und liefert auch wenige Ansätze, wie eine widerstandsfähige, nachhaltige Bewegung gegen kapitalistische Strukturen aufgebaut werden könnte. Damit zeigt er also gewissermaßen auch die Grenzen des „direct action“-Konzepts auf.

Doch selbst, wenn der Film und auch „direct action“ einige strategische Fragen offenlassen, überzeugt To Kill A War Machine durch seine eindrucksvolle Darstellung von Handlungsmöglichkeiten in Solidarität mit der palästinensische Bevölkerung und gegen die Komplizenschaft westlicher Staaten. Er gibt mit den ganz konkreten Erfolgen von Palestine Action Hoffnung und appelliert an das Gewissen, dass wir etwas ändern können.